組織再編税制との比較でわかるグループ通算制度の基本全8本

ID・パスワードをお持ちでない方

視聴には年間定額で450講座以上のWebセミナーが見放題の「Webセミナー定額プラン」がおすすめです。

※単品購入(視聴期限3週間)はこちらから。一部、定額プラン限定(単品販売のない)講座もございます。

※書籍は別途ご購入ください。

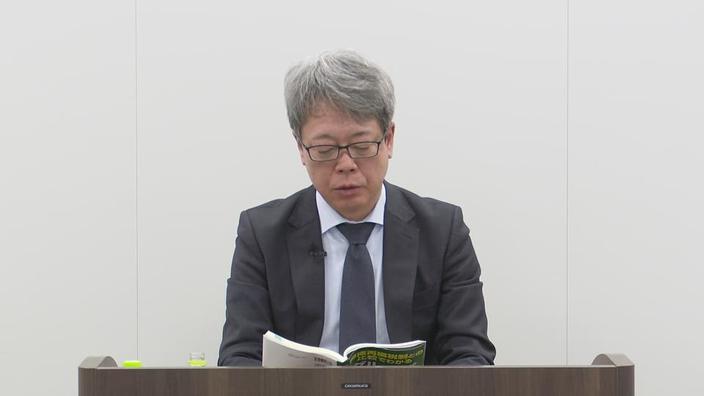

このセミナーは書籍「組織再編税制との比較でわかるグループ通算制度の基本」を使用して解説を行います。

書籍の詳細・ご購入は税研オンラインストアから

※リンクをクリックすると、税研オンラインストア商品販売ページに移ります

※税研オンラインストア上に、アマゾン、楽天ブックスの販売ページへのリンクもございます

講師 :税理士 榑林一典

収録日時 :2022年2月14日

◆収録内容・チャプター

Chapter1(45:30)

第1章 グループ通算制度の概要

1-1 グループ通算制度とは

1-2 組織再編税制のとの調和

1-3 連結納税制度とグループ通算制度の比較

Chapter2(16:29)

第2章 グループ通算制度の基本的な仕組み

2-1 通算親法人

2-2 通算子法人

2-3 青色申告制度との関係

2-4 グループ通算制度における事業年度

・加入・離脱する場合の事業年度の特例と加入時期の特例

Chapter3(25:11)

2-5 損益通算

1.損益通算

2.所得法人における通算対象欠損金額の損金算入

・通算対象欠損金額の合計額は通算グループ全体の所得金額の合計額が限度

3.欠損法人における通算対象所得金額の益金算入

・通算対象所得金額の合計額は通算グループ全体の欠損金額の合計額が限度

4.所得法人と欠損法人は併存しない

・損益通算後は所得法人と所得0の法人のパターンか、欠損法人と所得0の法人のパターンになる

5.損益通算の計算

・グループ全体で黒字の場合と赤字の場合の計算例

2-6 損益通算の遮断措置

・遮断措置の計算例

・遮断措置が適用されないケースあり。その3つの条件と計算例

Chapter4(32:42)

2-7 繰越欠損金の通算

・損金算入限度額、グループ全体所得の50%相当額。特定欠損金、非特定欠損金の別、また個々の法人で判定しない。

2-9 特定欠損金

・特定損金算入限度額の計算方法

2-10 非特定欠損金

・非特定損金算入限度額の計算方法

2-8 繰越欠損金の通算の具体例

・最初に損益通算→次に特定欠損金の損金算入→次に非特定欠損金の損金算入

・非特定欠損金の翌期繰越額は各通算法人が実際に控除した非特定欠損金額とは関係なく算定される

2-11 繰越欠損金の通算の遮断措置

Chapter5(19:01)

2-12 グループ通算制度の税率

・通算グループ内に1社でも資本金1億円超の法人があれば通算グループのすべての法人が大通算法人に該当

・中小通算法人の軽減税率の遮断措置、修更正後年800万円以下は全体計算、800万円超の場合は遮断措置適用

2-13 グループ通算制度における留保金課税

・法人の資本金が1億円以下であっても大通算法人に該当すれば留保金課税の対象

2-14 グループ通算制度の申告・納付

2-15 中間申告

2-16 通算税効果額

・通算税効果額の計算例

2-17 連帯納付責任

Chapter6(34:12)

第3章 グループ通算制度の開始

3-1 グループ通算制度の開始手続きの概要

3-2 グループ通算制度の開始時の時価評価

・時価評価除外法人は組織再編税制の合併における100%兄弟関係の適格要件に類似

・開始時の時価評価は2つのタイプあり。①時価評価資産の時価評価と➁その時価評価資産を有する法人の株主である法人の有する株式の時価評価

3-3 株式等保有法人における子法人株式の時価評価

・グループ通算制度開始前の子法人株式の含み益に課税できない状況を封じる趣旨

3-4 欠損金の制限

・連結納税制度と大きく異なり、組織再編税制の取扱いと類似

・3種類あり。①全額切捨ては組織再編税制の税制非適格に、➁制限なしは支配関係5年超・共同事業性ありに、③一部制限ありは支配関係5年以下・共同事業性なしに整理

・一部制限ありは支配関係5年以下・共同事業性なし・新たな事業を開始の全てに該当する場合に適用(法法57⑧)

3-5 含み損等の制限

・新たな事業を開始(グループ通算制度特有の規定)→支配関係事業年度前欠損金切り捨て、支配関係事業年度後、含み損から構成される欠損金切り捨て(法法57⑧)

・損益通算の対象としない→欠損金のうち適用期間の譲渡等損失額(法法64の6①)

・多額の償却費計上事業年度に該当(グループ通算制度特有の規定)→適用期間の通算前欠損金額を損益通算の対象とせず(法法64の6③)

・新たな事業を開始(グループ通算制度特有の規定)→適用期間の特定資産譲渡等損失額は損金不算入(法法64の14①)

3-6 グループ通算制度開始に伴う欠損金の使用制限と損益通算制限

・該当条文がわかる!早見表

3-7 グループ通算制度開始時の「共同事業性あり」と組織再編税制の「みなし共同事業性」の類似点

・事業規模比5倍以内要件、組織再編税制にある比較要素の資本金の額がグループ通算制度にはない

・事業規模変動2倍以内要件、開始・加入法人側にしか要件が設けられていない

第4章 グループ通算制度への加入

4-6 新たな事業を開始したとき

・「事業」の目安はわからない

4-7 多額の償却費の額が生ずる事業年度

・多額の償却費かどうかの基準は会計上の金額

Chapter7(16:45)

第5章 グループ通算制度の取りやめ等

5-1 グループ通算制度の取りやめ

5-2 離脱時の時価評価

・2パターンあり。目的は損失2回計上の防止

5-3 投資簿価修正

・投資簿価修正の計算例

5-4 インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス

・グループを一体で課税しようとする場合の問題点

5-5 欠損金の取扱い

・グループ通算制度から離脱した場合等では欠損金は通常は切り捨てられない

5-6 離脱時の時価評価と組織再編税制

・税制非適格の分割と同様に考えることができる

Chapter8(08:59)

第6章 個別制度

・グループ通算制度の適用の有無と関係なく、適用される。受取配当等の益金不算入、寄付金の損金不算入、貸倒引当金、資産の譲渡等に係る特別控除額。

第7章 租税回避防止規定